Декомпрессивно- стабилизирующая операция с транспедикулярной фиксацией позвоночника

Установка стабилизирующих конструкций в позвоночник необходима для того, чтобы устранить нестабильность сегмента позвоночника и восстановить его функциональность. В случае стеноза спинномозгового канала, операция на позвоночнике становится необходимой для увеличения пространства и предотвращения сдавления нервных корешков.

Причины развития стеноза позвоночного канала

Межпозвонковый диск обычно является амортизатором, который поглощает нагрузку и обеспечивает подвижность позвоночника. Однако, с возрастом или в результате травмы, диск может потерять свою высоту, что приводит к нестабильности сегмента позвоночника. В ответ на эту нестабильность, кости начинают расти с целью зафиксировать позвонки, что приводит к стенозу спинномозгового канала.

Декомпрессивно-стабилизирующая операция на позвоночнике позволяет устранить нестабильность позвоночника, восстановить пространство и улучшить проходимость канала для нервных корешков. Установка стабилизирующих конструкций позволяет вернуть позвоночнику его функциональность и снизить риск осложнений, обеспечивая пациенту более качественное восстановление.

За последние двадцать лет произошел настоящий технологический прорыв в области стабилизирующих операций. Это сопровождалось разработкой и внедрением нового поколения стабилизирующих систем в клиническую практику.

В результате этих инноваций было отмечено значительное улучшение результатов операций, сокращение возникновения осложнений и расширение показаний к проведению стабилизирующих операций на позвоночнике. В настоящее время стабилизация позвоночника стала обычной процедурой в нейрохирургии.

Какие цели операции на позвоночнике?

Основным намерением хирургических вмешательств на позвоночнике является облегчение боли, связанной с движением в поврежденных суставах и соединениях. Создание неподвижности пораженного сустава является одним из наиболее эффективных методов лечения болевого синдрома.

Ограничение движения в пораженном суставе приводит к снижению или полному прекращению боли. Процедура стабилизации представляет собой хирургическое объединение двух или более костей для создания крепкой и постоянной связи. Во многих случаях стабилизирующую операцию сопровождает декомпрессия нервных структур.

Главной целью декомпрессионной операции является устранение сдавления спинного мозга или нервных корешков, вызванного грыжами диска, остеофитами, гипертрофией связок или фасеточными суставами. Таким образом, многие операции на позвоночнике имеют декомпрессионно-стабилизирующую направленность.

Какие показания к операции на позвоночнике?

Признаками указания на стабилизацию позвоночника являются следующие заболевания позвоночника. Однако, решение о необходимости операции и выбор конкретного хирургического вмешательства принимает нейрохирург после анализа множества факторов, таких как степень болевого синдрома, результаты инструментальных исследований, образ жизни пациента, сопутствующие заболевания и другие.

Одним из таких заболеваний является дегенеративное заболевание позвоночника, известное как остеохондроз. В некоторых случаях остеохондроз может приводить к развитию хронического болевого синдрома, который не поддается лечению консервативными методами. В таких случаях удаление пораженного диска и стабилизация соответствующей части позвоночника может помочь избавиться от боли у многих пациентов.

Грыжа межпозвонкового диска

Образование грыжи межпозвонкового диска является серьезным осложнением дегенеративного заболевания позвоночника, поскольку оно способно вызывать сдавление нервных корешков или спинного мозга. Если сдавление спинного мозга происходит на уровне шейного отдела, возникает тяжелое заболевание, известное как шейная миелопатия. В таких случаях требуется проведение операции по декомпрессии и стабилизации.

Нестабильность позвоночного сегмента

Позвоночник представляет собой сложную кинематическую систему, состоящую из множества сегментов, каждый из которых состоит из двух позвонков, соединенных межпозвонковым диском, связками и мышцами. Можно провести аналогию с велосипедной цепью, где отдельные звенья соединены в единую структуру. Фасеточные суставы между позвонками позволяют им иметь некоторую подвижность.

В каждом сегменте также присутствуют два межпозвонковых отверстия, через которые проходят спинномозговые нервы и кровеносные сосуды из позвоночного столба.

Нормальный позвоночный сегмент обладает определенным объемом движений. Однако, при наличии патологических изменений в тканях этого сегмента, возможно появление нестабильности. Нестабильность сегмента характеризуется избыточным объемом движений между двумя позвонками. Это состояние может привести к раздражению или повреждению нервных корешков.

Кроме того, нестабильность приводит к повышенной нагрузке на фасеточные суставы, что может вызвать их повреждение и воспаление. Возникающий спазм околопозвоночных мышц в области нестабильности может способствовать некоторой стабилизации пораженного сегмента. Однако, этот мышечный спазм может привести к недостатку кислорода в мышце, накоплению метаболических продуктов и возникновению боли. Нестабильность также приводит к быстрому развитию дегенеративных изменений в этом сегменте.

Спондилолистез или смещение позвонка

Спондилолиз - это перелом ножки одного из нижних поясничных позвонков, преимущественно пятого поясничного позвонка. Ножка позвонка - это анатомическое образование, которое связывает тело позвонка с фасеточными суставами.

Ножки позвонка участвуют в образовании отверстий в позвоночнике и межпозвоночных отверстиях, где расположены нервные структуры, такие как спинной мозг и нервные корешки. При спондилолизе задняя часть позвонка (ножка, фасеточный сустав и дужка позвонка) связана с телом позвонка только рубцовой тканью. Обычно причиной такого состояния является несрастание перелома ножки позвонка.

В большинстве случаев спондилолиз является причиной развития спондилолистеза. Для обеспечения стабильности позвоночно-двигательного сегмента важными структурами являются диск и фасеточные суставы.

При наличии спондилолиза, фасеточные суставы не способны удержать позвонок от соскальзывания. Под действием нагрузок межпозвоночный диск медленно растягивается, что способствует соскальзыванию верхнего позвонка. Во многих случаях это соскальзывание ограничено и не вызывает клинических проблем в течение нескольких лет.

Однако с возрастом может возрасти степень спондилолистеза, что ведет к появлению боли в нижней части спины. Боль, связанная с спондилолистезом, как правило, наблюдается у пациентов старше 35 лет.

Материалы, используемые в стабилизирующих системах позвоночника

Прежде стабилизация поясничного позвоночника проводилась без специальных внутренних фиксационных средств. Диск частично удалялся, а его место замещался кусочком кости пациента из тазовой кости. Чтобы обеспечить дополнительную стабильность, пациентам требовалось носить жесткий корсет в течение нескольких месяцев после операции. Эта техника успешно завершалась формированием костного конгломерата в около 70% случаев.

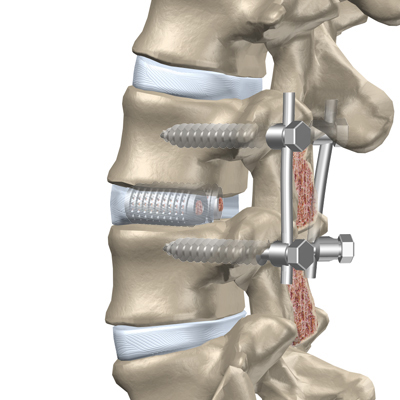

Сейчас используются разные стабилизирующие системы, изготовленные из прочных материалов. Они позволяют долгое время зафиксировать позвонки в правильном положении и способствуют сращению их вместе. Транспедикулярная стабилизация наиболее популярна при операциях на грудной и поясничном отделах позвоночника. В этой технике, фиксирующие винты проходят через ножки позвонков и соединяются прочными балками, обеспечивая надежность системы. Благодаря этим системам, пациенты могут начать активизироваться уже с первых дней после операции.

При операциях на шейном уровне стабилизация позвоночника, как правило, производится из переднего доступа. Для этого делается поперечный разрез на передней поверхности шеи и с помощью специальных ретракторов отодвигаются мышцы, крупные сосуды шеи, трахея и пищевод, чтобы обнажить переднюю поверхность позвоночного столба. Затем проводится рентгеноскопия позвоночника для определения пораженного сегмента. Декомпрессия нервных структур включает удаление межпозвонкового диска, грыжи, остеофитов, которые сдавливают спинной мозг и нервные корешки.

После декомпрессии проводится стабилизация позвоночника с применением протезов дисков, называемых кейджами. Кейдж представляет собой полую клетку из титана, карбона или пластмассы, которая заполняется костной крошкой пациента. Забор костной крошки выполняется из гребня подвздошной кости с помощью специальной фрезы. Эта операция менее травматична и сопровождается минимальной послеоперационной болью в сравнении с забором аутокости.

Установка кейджа или аутотрансплантата между позвонками приводит к увеличению расстояния между ними. Это в свою очередь увеличивает диаметр межпозвоночного отверстия, через которое проходят нервные корешки и кровеносные сосуды. Таким образом, достигается декомпрессия и снижение болевого синдрома, связанного с сдавлением нервных структур.

После установки аутотрансплантата, его фиксируют с помощью титановых пластинок и шурупов, что гарантирует высокую стойкость и устойчивость материала. Титан и титановые сплавы характеризуются высокой инертностью.

Когда можно вставать после операции на позвоночнике?

Как и после микрохирургический операций вставать, ходить и сидеть можно через 2 часа. Боль уменьшается сразу после операции. Если Вы живете не в Калуге, Вы можете записаться на онлайн-консультацию по WhatsApp: +7 (961)123-69-68.

Для проведения курсового лечения, курса реабилитации для иногородних пациентов у нас предусмотрено недорогое проживание в апартаментах. Для проведения хирургических операций мы предлагаем размещение в круглосуточном стационаре. Если Вы живете не в Калуге, Вы можете записаться на онлайн-консультацию по WhatsApp: +7 (961)123-69-68.Для проведения курсового лечения, курса реабилитации для иногородних пациентов у нас предусмотрено недорогое проживание в апартаментах. Для проведения хирургических операций мы предлагаем размещение в круглосуточном стационаре.

Обучение по нейрохирургии для взрослых в 1998, 2006 и 2011 годах. Специализация по детской нейрохирургии в 2000 году. Специализация по хирургии и лечению заболеваний позвоночника в 2006 году. В 2008 году прошел узкую специализацию «Локальная...

Окончил в 2000 году Смоленскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело".

В 2001 году - Смоленская государственная медицинская академия по специальности "Хирургия", тогда же прошел курс обучения по эндопротезированию...

После операции я чувствую сразу же себя замечательно. Ни чего,не болит. Позади столько боли...

Вы лучший.

Так же большое спасибо всему персоналу, который поддержал.

С сердечной благодарностью, Зинаида Алексеевна М., 85 лет.

.jpeg)